|

■ 「持分あり医療法人の理事長です。 長男は勤務医ですが後を継いでくれるかどうかわかりません。 M&Aも考えておいた方が良いですか? 」

- 長男

「父さん、海外に研究留学をしようと思っているんだけど。 今の大学病院での仕事が嫌になったわけじゃなくて、海外のレベルの高い研究に取り組んで、自分の視野をもっと広げてみたいんだ。 クリニックを継がなくてはいけないってことは、十分、理解しています。 ただ、今はまだ、父さんのクリニックを継ぐことより、自分の視野を広げたく、海外で自分の知らない世界を見れば、また考えが変わるかもしれないけれど、クリニックを継ぐかどうか、今のところ自分でもまだ決められないでいます・・・。」

- 院長

「そんなことを考えていたのか・・・。 クリニックを継がせようと無意識のうちに強要していたのかもしれん。 こうしておまえが自分と同じ道を歩んでくれたことが嬉しい反面、プレッシャーを与えてしまっていたのかもしれないな。」

- 長男

「この道は、自分が選んだ道で、別に父さんに従ったわけではないです。 ただ、ここまで同じ道を歩んできたけど、もしかしたらこれからは違う道を行くかもしれないってことです。」

- 院長

「なるほど、正直に話してくれて嬉しいよ。 自分の人生なんだから、自分のやりたいことを全力でやればいい。 クリニックのことは心配しなくてもいいぞ。 おまえがクリニックを継ぐにしろ、継がないにしろ、そのどちらでもいいように何とかしてみせるよ。」

【解説】

後継者がいない場合、これまでは院長先生の引退とともにクリニックを閉めるケースがほとんどでしたが、最近は第三者に承継するM&Aという選択肢が増えてきました。 M&Aとは英語の「mergers and acquisitions」の略で、日本語では「合併と買収」を意味します。

譲る側のメリットとしては、1.患者さんを託すことができる、2.現職員を託すことができる、3.取引業者先を引き継ぐことができる、4.営業権を評価できる場合もあり退職金とともにまとまったお金が入る、5.ゆとりある第二の人生を送ることができる、などが挙げられます。

譲り受ける側にとっての最大のメリットは、何と言っても「時間をお金で買う」ことでしょう。 開業を希望するドクターは増加の傾向にありますが、新規開業をしても、経営を軌道に乗せることは容易でないことが予想されます。

その点、承継開業には、1.低コストでの開業が可能、2.金融機関の融資を受けやすい、3.医師会入会がスムーズ、4.開業準備期間の短縮を図る、などのメリットがあります。

また、承継後においても、1.患者さんを引き継ぐことができる、2.職員を引き継ぐことができる、3.すでに地域で認知されていること、などの利点を享受できます。

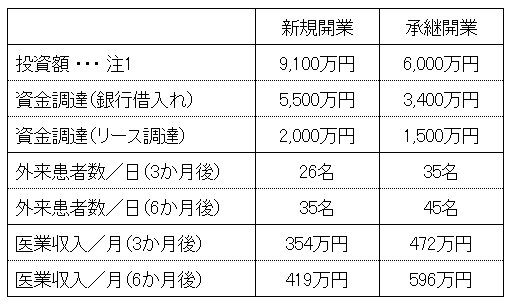

ご参考までに、以下の通り新規開業と承継開業を比較してみました。

【新規開業と承継開業の比較】〈例〉

注1 投資額は主に建築費、土地資金、医療機器、創業費の合計

出展元: 「院長先生の相続・事業承継・M&A」 P157

このようなことから、今後ますます「M&A」という開業形態が増えることは間違いありません。 承継開業は患者さんの不便を避け、地域医療サービスの安定供給に大いに貢献することになるでしょう。

M&Aの形態選択については、病医院における個別の事情、当事者間の利害関係を十分に調整しながら、意志決定していくというプロセスが望ましいでしょう。

|